时光荏苒,岁月如梭,一晃十年过去了。回首过去,是满满的感慨、感动、感激、感恩与欣慰。

我是十八洞村首任扶贫工作队队长龙秀林,很荣幸与伙伴们一起参与并见证了这个贫困美丽而勇敢的村庄,在精准扶贫政策的引领下发生的翻天覆地的变化。

2014年初,带着重托、带着责任,带着使命,带着情怀,带着5名工作队员和第一书记施金通,来到了十八洞村开展精准扶贫工作。

从此,我的命运与十八洞村紧紧连在一起。

历历在目的是初次见面时,村干部与村民代表对我的质疑;忘不掉的是年终的民主测评中,乡亲们竟然给我这个队长打了最低分的尴尬;更让我刻骨铭心的是我们撤离梨子寨时,龙德成老人和乡亲们热泪纵横的场景。

今年是习近平总书记提出“精准扶贫”重要理念十周年。再过十余天,也就是十八洞村人民心中的“吉客节”,我怀着感慨和感恩的心情,用文字向所有奋斗在精准扶贫一线的人们致以崇高的敬意。

“三沟两岔山旮旯,红薯洋芋苞谷粑;要想吃顿大米饭,除非生病有娃娃。”这首充满着沧桑和悲泣的苗歌,就是过去十八洞村贫穷落后的真实写照。过去的十八洞,穷得让人心痛,穷得让年轻人怀疑人生,纷纷脱离家乡,外出打工,留在村里的只有年迈的老人、年幼的孩子、留守的妇女和风雨飘摇的家。

2013年11月3日,是我们十八洞村人民永远也忘不掉的日子,那一天,是一个难得的晴天,晚秋的太阳照耀在大地上,让人感到格外的温暖。

带着对贫困山区的高度重视,带着对苗乡人民的深情牵挂,习近平总书记来到十八洞村考察调研,首次提出“精准扶贫”的重要理念。从此,一场扶贫模式的重大变革在中国大地上悄悄的发生了。

有幸的是我们成了中国精准扶贫史上的第一支工作队,我也成了第一个工作队队长。

可以说:首倡之地,首任之责,难于登天,重如泰山。

开始,我们按照老模式开展工作,扩宽道路、农网改造等,处处碰壁。那一段时间,让我一夜愁白了头,工作队员情绪十分低落。

我们不断思索,精准扶贫是没有前路可寻,我们要不断调整思路,不断探索道路。“精准扶贫”主要在于“精准”二字,如何做到精准?一是贫困户的精准识别;二是统一思想方法精准;三产业发展项目精准。

第一步就是进行贫困调查。面对村民们充满渴望的眼神和面对贫困的无奈,我们的第一步是寻找致贫的原因,才能对症下药。

十八洞村地处“老少边穷”地区,即:革命老区、少数民族聚居区、四省边区、武陵山区。全村有225户,939人,4个自然寨,6个村民小组,2013年全村人均纯收入才1668元,40岁以上的“光棍”就有48人。

我们5名工作队员与第一书记施金通实行分工,每人负责一个小组,常常利用晚上的时间上门进行贫困调查,与村民算收入账,帮助村民寻找致贫的原因。我还记得,我负责上门调查的是6组(梨子寨),热心的村民杨远潮、杨正邦,冒着寒风,打着手电筒陪伴着我,一家一户走完了整个梨子寨的28户人家,掌握了贫困调查的第一手资料,把缺劳动力、缺技术、因病、因学、因残、因地等致贫原因精准到户、到人。

第二步就是找准贫困户。我们把收入低于贫困线的户数与全村总数一除,得出了十八洞村的贫困发生率高达57.7%,然后分组召开会议,按照“九不评”的标准,让村民投票识别出来,并且张榜公示。

第三步就是统一思想。十八洞村是一个合并村,2005年行政区划调整,飞虫村与竹子村合并为十八洞村,两个村子间隔4公里,基本上是“村合心不合,各自为阵,互不往来”的局面。也曾经尝试通过开会来统一思想,凝聚人心,但在村民没有接受我们之前,这种方式效果不好,工作队在讲话时,还有村民们睡着了。

当时的十八洞村,留守妇女是一股坚强的力量。我的家乡离十八洞村直线距离不远,风土人情相似,妇女有喜爱苗绣,喜欢打苗鼓的习俗,我们就成立“十八洞农民艺术团”,成立苗绣专业合作社,万万没想到此举得到了村民们的热烈支持和强烈拥护,130多户人家积极报名参加。

年轻人则喜欢打篮球,于是我们就组建了十八洞村篮球队,一支男队,一支女队,村里自己打村BA。排碧乡是花垣的“篮球之乡”,每年都组织规模宏大的篮球比赛活动,我们十八洞代表队积极参加,每当十八洞代表队上场时,两边寨子的村民们都集中在球场的两侧,我拿着“小蜜蜂”大声喊:“十八洞,加油!”乡亲们纷纷附和,那段时间把乡亲们的嗓子喊哑了,因为十八洞两支队伍都表现优秀,我就动员大家用手机拍照、录视频,发朋友圈,在外打工的十八洞村人再也坐不住了,附近打工的,还特意回来参加“啦啦队”。

那一次,十八洞村两支篮球队不辱使命,男队获得亚军,女队获得冠军,乡亲们纷纷与奖牌合影,一场篮球活动,把缺失已久的集体荣誉感找回来了。

我们还成立了青年民兵突击队,推行“思想道德建设星级化管理”模式,出台村规民约,让村民实现自我约束,自我管理。

2014年5月15日,十八洞村通过“公平”“公开”“公正”的原则,在村部大会场选出十八洞村村委会班子成员,新一届村支部、村委会班子成员的全面诞生,标志着十八洞村实现了思想的大统一。

我们回过头来再进行扩宽道路、农网改造等工程,所到之处,乡亲们纷纷支持和让路,不惜牺牲个人利益,支持村集体的事业。

思想统一了,工作局面打开了,我们与村民们一同立下了“有钱没钱,拼上三年”的脱贫攻坚誓言。共同描绘了一张脱贫致富的宏伟蓝图,以精准扶贫政策为指引,坚定地走上了改变村庄命运的道路。

十八洞村适合发展乡村旅游、苗绣产业、劳务产业、猕猴桃产业、山泉水产业及乡村旅游的附属产业。

习近平总书记在凤凰县菖蒲塘村考察时,对红心猕猴桃连连夸奖,让十八洞的村民们激发了灵感,十八洞村可以种植猕猴桃,因为满山满岭的野生猕猴桃都长那么好,猕猴桃在十八洞种植是完全适合的,可难题就是土地问题,村里没有大片土地,分散起来成本高,没有竞争力。

我非常感谢施金通的爸爸施六一,他是我的“参谋长”,是工作队在群众中间的晴雨表,他告诉我,村民们都说十八洞种猕猴桃产业很难行得通,无法解决土地问题,要是像道二乡那边就好了,大块大块的土地,年轻人都出去打工了。

一语点醒梦中人,道二乡的土地多,那我们能不能流转道二乡的土地,种植十八洞村的猕猴桃?我们把这个想法向各级领导汇报,得到了认可后,十八洞村的产业发展又多了一条“飞地模式”的道路。

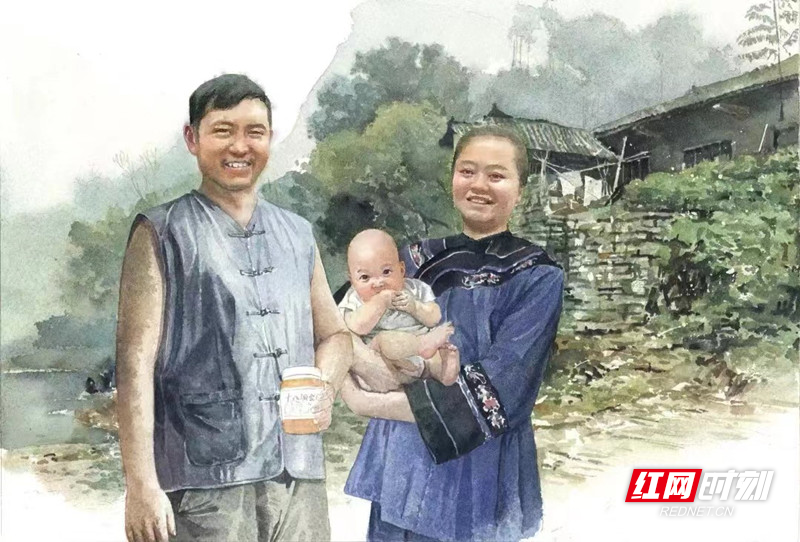

在统一思想和产业发展中,我自己也在探索一种“个人结对帮扶”的案例——“龙先兰脱单记”。与“浪子”龙先兰结为兄弟,以情帮扶,激发内生动力,帮助他发展养蜂产业,并且在十八洞策划相亲大会,为大龄青年解决个人脱单问题,龙先兰在相亲会上,与邻村姑娘吴满金牵手成功,实现了脱贫和脱单,组建了美满幸福的家庭。这个故事在全国传为佳话,龙先兰也当选为湖南“向上向善”的创业青年达人。

我常常给自己总结,我们给十八洞村做出了什么贡献?工作上我不敢说,因为我不来自然还有更厉害的工作队队长来,但在文化上的贡献还是有的:我用很大的精力,编撰了一套十八洞故事和十八洞村的旅游讲解词,还手把手培养了十八洞村18位农民徒弟,精彩的故事与优秀的导游为十八洞的红色旅游、乡村旅游做出了卓越的贡献。

在十八洞村村庄建设的问题上,我和工作队员与村民一道,坚持“把农村建设得更像农村”作为十八洞村的建设理念,守住了十八洞村的原生态,保住了绿水青山。提炼了“投入有限、民力无穷、自力更生、建设家园”的16字精神和“天更蓝、山更绿、水更青、村更古、民更富、心更齐”的18字目标。

2016年的6月18日下午,我带着依恋,带着不舍,留下思念,悄悄的离开了十八洞村,不敢告诉任何一个人。

如今,我又带着行囊回到生我养我的家乡——岽哨村,把十八洞村“可复制、可推广”的经验,在我的家乡进行粘贴和创新,为在乡村振兴的大舞台上,涌现出更多的十八洞村而努力。

回顾过去十年的奋斗历程,我们深感骄傲和自豪。然而,脱贫攻坚只是新生活的起点,在乡村振兴中我们仍然面临许多挑战和任务。我们相信,只要我们携手同心,齐心协力,十八洞村的明天将更加美好,花垣县的乡村振兴事业将会更加辉煌。

写于2023年10月16日晚

作者:龙秀林 系中国精准扶贫首倡地——十八洞村首任扶贫队长,花垣县政协原副主席,现在回家乡岽哨村担任名誉书记,探索乡贤回乡助力乡村振兴模式。

来源:红网

作者:龙秀林

编辑:康晓乔

本文为中国·十八洞原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。